A12X和驍龍855這么強 ARM真的可以取代X86嗎?

隨著蘋果新一代iPad Pro、華為Mate 20、小米9(包括聯想Z5 Pro GT)和三星Galaxy S10(歐版和韓版)的上市,A12X仿生芯片、麒麟980、驍龍855和Exynos 9820這些頂級ARM架構處理器(準確來說是SoC)正式亮相。

從性能的層面來看,上述芯片中蘋果A12X仿生芯片是智能手機領域的最強之芯,哪怕是剛剛 量產的驍龍855也難掩它的鋒芒,其性能更是直接威脅到了X86架構處理器的程度。

那么,越來越強的ARM處理器,它們有可能取代X86處理器的地位嗎?

來自iPad的沖擊

A12X的強還是有原因的。

手機的輕巧形態,注定其與PC是兩條難以交集的平行線,所以哪怕手機性能再強,也難以撼動PC在涉及“生產力”的計算領域的霸主地位。

然而,以iPad Pro為代表的專業平板電腦,卻憑借足夠大的視野、更精準的觸控(感壓筆)、更持久的續航、更便攜的尺寸、與專業鍵盤套結合就是筆記本形態等特性,如果再加上足以趕超X86處理器的性能,就足以威脅到以輕薄本和二合一設備為代表的PC設備了。

平板電腦碩大的機身,散熱環境比手機好了很多,所以可以賦予SoC更高頻率和規格

因此,當蘋果發布武裝了A12X仿生芯片的新一代iPad Pro,并表示這顆芯片“超越了目前92%便攜PC的處理器性能”時,整個業界一片嘩然——平板電腦(ARM處理器)全面取代便攜式PC(X86處理器)的時代難道就要從它開始?!

為此,ARM能否扳倒X86,從A12X仿生芯片身上也許就能找到答案。

大家還記得新一代iPhone搭載的A12仿生芯片嗎?

A12仿生是一顆由2個性能核心和4個節能核心組成的6核SoC,內部還集成了4核GPU和獨立的神經網絡單元。作為它的繼任者,A12X升級為8核SoC(4個性能核心+4個節能核心),GPU也同時升級為7核,晶體管數量從A12的69億顆提升到了整整100億顆!作為對比,麒麟980和驍龍855的晶體管數量分別是69億和60億左右。

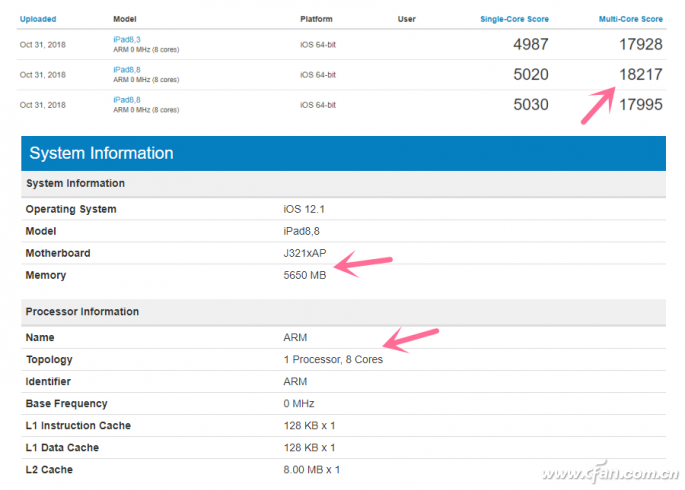

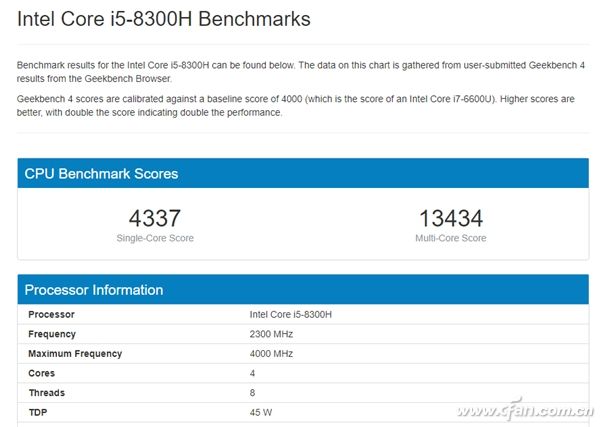

在GeekBench 4.3的跑分數據庫中,蘋果A12X仿生芯片的單核/多核性能分別達到了5000和18000左右。

作為對比,英特爾針對游戲本定制的第八代酷睿i5-8300H則只有4300和13500左右的成績。要知道,A12X仿生芯片全速運行時的TDP功耗應該只在10W上下,而酷睿i5-8300H卻是一顆有著45W TDP的處理器!

一顆平板電腦專用的“芯臟”,跳動得竟然比碩大游戲本的“芯臟”還要有力,怪不得無數網友紛紛感嘆“要變天了”。

一些基本的概念

在討論ARM是否有望取代X86前,我們需要掌握一些最基本的技術術語。

ARM

ARM既是一家公司,同時也代表一種處理器專用的指令集和架構。ARM自己不生產芯片,但會將研發的指令集和公版架構授權給其他芯片商(如蘋果、高通、三星、華為海思、聯發科)完成從半導體芯片設計、生產到銷售的其他流程,并通過授權費和提成實現盈利。

[!--empirenews.page--]

自研(定制化)

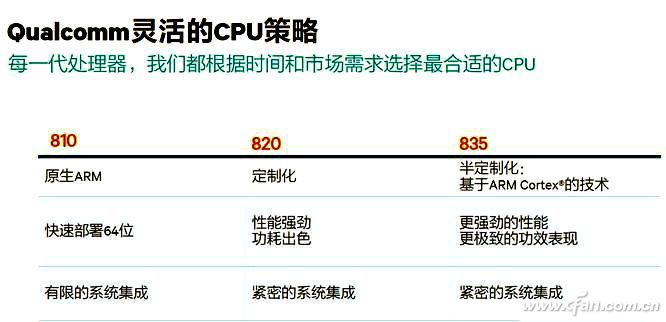

如果芯片商只憑借ARM的指令集授權,并在此基礎上研發芯片,則可被歸類到“自研”(或定制化)。比如驍龍820、三星貓鼬核心、蘋果從A5往后的SoC(處理器平臺)就都采用了在ARM指令集的基礎上自研CPU架構。

原生架構

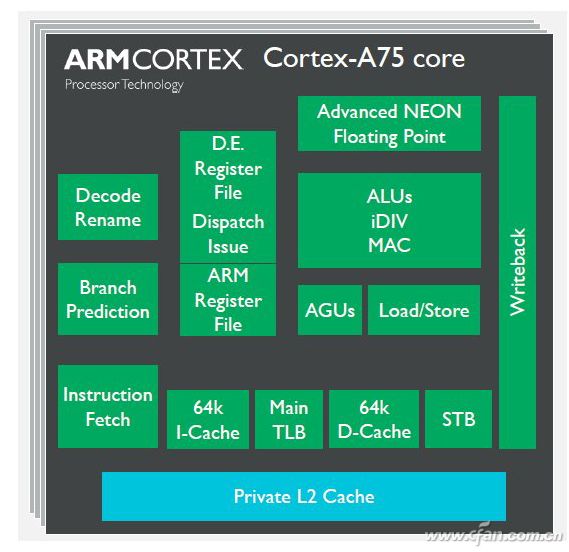

ARM每隔一個時期都會發布新一代公版CPU/GPU架構,比如Cortex-A76、Cortex-A55和Mali-G76 GPU。如果芯片商旗下的SoC直接采用了公版架構,那我們就能將其視為采用了原生ARM架構的芯片。

魔改(半定制化)

芯片商在拿到ARM公版CPU架構后,可以對其進行一定程度的改造,從而實現更高性能、更多功能或更低功耗,而此類SoC就屬于“魔改”,也就是半定制化的芯片,比如高通驍龍835、636、660、710和845所用的“Kryo”核心就都是基于公版Cortex-A架構半定制化而來。

RISC

RISC即“精簡指令集”,所有基于ARM指令集自研或ARM公版/魔改架構設計的SoC,都屬于RISC陣營的成員。

X86

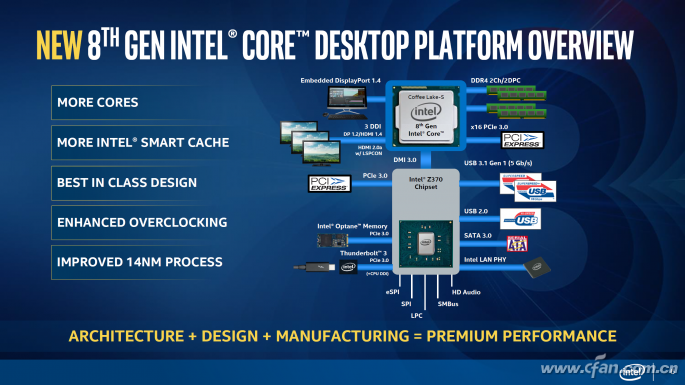

X86是和ARM同級別的處理器架構,英特爾和AMD旗下的桌面/移動處理器,全部都是基于X86架構設計的芯片。

CISC

CISC即“復雜指令集”,所有基于X86架構設計的處理器(也包括SoC),比如我們熟悉的酷睿、奔騰、賽揚、Atom、銳龍、羿龍、速龍都屬于CISC陣營。

SoC

SoC指的是在單個芯片上集成一個完整的系統,SoC除了CPU和GPU以外,還集成了包括ISP、DSP、Modem(基帶或調制解調器)、射頻相關的一系列芯片和電路的有機整體。一般我們會將手機/平板、超極本筆記本的“芯臟”稱為SoC(或處理器平臺),而游戲本和臺式機的“芯臟”則可稱為處理器。SoC中必然包含處理器,但處理器卻并不一定是SoC。

總之,iPad Pro所搭載的A12X仿生芯片是最強的ARM架構代表,而它所要挑戰的則是X86架構的權威。

換句話說,平板電腦和便攜式PC之間的競爭,說白了就是RISC精簡指令集和CISC復雜指令集的較量。

并不對等的較量

雖然A12X仿生芯片看似有著超越酷睿i5的性能,但這并不代表前者可以取代后者,因為兩顆芯片背后的RISC和CISC指令集之間的較量并不對等。

架構之間的兼容難題

CPU之所以能完成各種計算任務,就是因為它可以“正常工作”(執行能力)、能“聽懂人話”(依靠指令集)、有足夠的“統籌能力”(調節任務前后順序的邏輯能力),當這3種天賦技能集于一身后就成為了我們常說的“架構”。

問題來了,不同的架構之間,執行效率有高有低、命令描述的語種存在差異、你也不能指望大家都有相同的邏輯思維能力。

典型的ARM架構圖

以上,就導致了不同架構之間的互不兼容——你給專門修自行車的老師傅一套維修飛機的操作指南,后者自然會呈現出一臉懵逼的表情了。

典型的X86平臺架構圖

因此,ARM和X86架構之間,先天就存在互不兼容的問題。

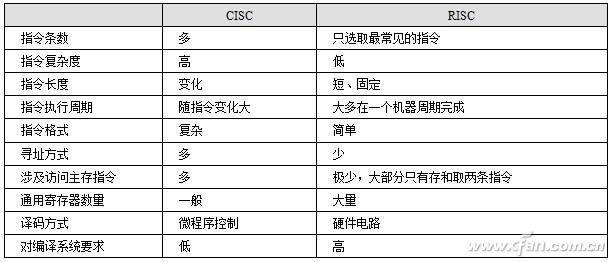

RISC和CISC的先天差異

ARM和X86架構最本質的差異,就是采用了不同的指令集。而RISC和CISC指令集之間,由于設計出發點的不同,二者在邏輯思維和執行能力上也存在極大的差異。

下面,我們就以讓RISC和CISC分別執行“清潔地面”的命令為例,看看它們是如何處理的吧。

邏輯上,“清潔地面”的大概思路是先拿起掃帚,掃地;拿起簸箕,用掃帚把垃圾掃進簸箕;放下掃帚和簸箕,潤濕墩布;再用墩布擦地,直至清潔地面完成。

對CISC復雜指令集而言,很容易理解“清潔地面”這套邏輯,下達“清潔地面”命令后,就能按照規則和順序,一步步自動完成。

對于RISC精簡指令集而言,它一下子可理解不了如此復雜的邏輯,必須將復雜的邏輯順序拆分,然后按照一項項簡單的命令去完成復雜的操作。

比如,想讓RISC精簡指令集完成“清潔地面”命令,就必須依次下達“拿起掃帚”、“掃地”、“拿起簸箕”、“把垃圾掃進簸箕”、“放下掃帚和簸箕”、“潤濕墩布”、“墩地”……

看起來CISC復雜指令集方便又強大?沒錯,如果要同時清潔無數房間地面,你只要對著不同的房屋說“清潔地面”、“清潔地面”、“清潔地面”……即可。

而對RISC精簡指令集,你需要對著每個房間都重復一整套復雜的命令,如果下達指令的人嘴巴不夠快(帶寬不夠大),那清潔地面的效率自然受到影響,難以和CISC復雜指令集抗衡。

但是,現實生活中,并非所有房間的地面都需要一整套的清潔流程,比如你只需要墩地一個步驟。

對RISC精簡指令集而言,你只需對著需要清潔的房間說“墩地”、“墩地”、“墩地”即可。而由于CISC復雜指令集沒有單獨的“墩地”動作,操作起來就要麻煩許多,完成相同的墩地操作會消耗更多資源,翻譯過來就是發熱更高更費電。

這就是RISC和CISC的本質區別。說不上誰好誰壞,只能說它們所擅長的領域各不相同。

以ARM架構為代表的RISC精簡指令集,最適合針對常用的命令進行優化,賦予它更簡潔和高效的執行環境,對不常用的功能則通過各種精簡指令組合起來完成。

換句話說,RISC是將復雜度交給了編譯器,犧牲了程序大小和指令帶寬,從而換取了簡單和低功耗的硬件實現。

對以X86架構為代表的CISC復雜指令集,則適合更加復雜的應用環境。

換句話說,CISC是以增加處理器本身復雜度作為代價,以犧牲功耗為代價去換取更高的性能。不過,X86架構則可通過對新型指令集的支持(如SSE4.1、AVX-512等),提高指定任務的執行效率和降低功耗。

應用環境決定未來

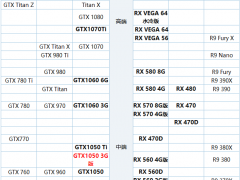

在過去的時間里,ARM和X86都在想辦法滲透到對方所擅長的領域蠶食市場。

比如,英特爾曾先后推出過“Clover Trail”、“Clover Trail+”、“BayTrail-T”和“Cherry Trail-T”等Atom(凌動)平臺,比如Atom Z2580、Z3480、Z3740、X5-Z8500等,它們最大的特色就是可以運行專為ARM架構定制的Android系統,后期的平臺還曾主打“Windows 10+Android”雙系統,在智能手機、千元/百元平板電腦領域引起過不小的波瀾。

可惜,Atom處理器在Android系統中總存在些許兼容性問題,功耗和發熱量也難以保障。

因此,英特爾隨后不得不放棄這一產品線,致力于研發具備更高能效比的酷睿處理器,讓X86筆記本也能具備媲美ARM架構設備“全天候續航”的能力。

最近的1年里,高通也攜手微軟,推出了基于驍龍835平臺的Windows 10筆記本(包括二合一),從而實現了讓ARM架構運行X86架構專屬Win32程序的夢想。

[!--empirenews.page--]

可惜,驍龍835在Windows 10系統下存在執行效率下降,不兼容64位應用,帶不動大型3D游戲等缺陷。好消息是,2019年我們還能看到和驍龍855一脈相承的驍龍8cx,其性能和兼容性更好。

總的來說,最近幾年ARM和X86在相互試探攻勢中,誰都沒能討得便宜,畢竟X86主打的就是高性能,Atom這類超低功耗處理器先天就失去了性能優勢;ARM的天賦技能就是節能省電,想實現接近X86架構的性能,功耗也將難以節制。至少在不遠的未來,這種微妙的平衡還是很難被打破的。

但不可否認的是,新一代iPad Pro,以及其背后的iOS系統,的確已經對X86產生了嚴重的威脅。

X86在今天的繁榮,是因為過去數十年間整個世界的資源都對其進行了優化。如果未來更多的應用可以推出針對ARM架構的iOS和Android平板優化版,ARM還真的有機會贏得與超便攜PC之間的戰爭(非游戲領域)。

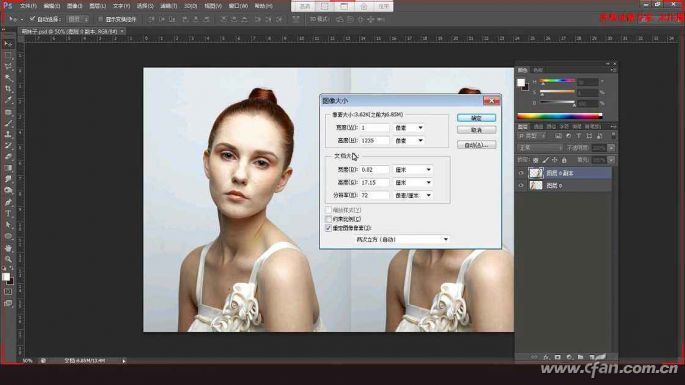

不相信?那我們不妨回憶一下。以往想獲得一張美顏照片,我們需要先用手機/單反拍照,然后傳輸至PC,利用PhotoShop軟件的各種摳圖、模糊、調整曲線和渲染操,才能獲得一張滿意的美圖。

如今,手機只需打開相機APP,確保拍照模式處于“美顏狀態”,擺好POSE按下快門即可。

此外,以華為Mate 10/20,榮耀Magic2/V20/Note 10,三星Galaxy S8/S9等為代表的Android手機,還引入了類似電腦模式或DeX等功能,即通過USB Type-C接口可以和顯示器相連,輸出類似Windows 10的系統界面,結合鼠標鍵盤可以實現類似PC的操作體驗。最關鍵的是,PC模式并不影響手機端的操作,你可以一面在電視上編輯文檔、查閱資料,而手機端還能繼續聊微信、看抖音,二者互不干擾。

三星DeX功能

華為榮耀手機的電腦模式

當未來更多的主流應用都能找到對應iOS和Android平板(或電腦模式)的優化版本后,大部分手機連接顯示器后都能變身PC時,你還會在PC上進行更復雜的操作嗎?

反正對小編每天的常規工作來說,手機+顯示器的電腦模式除了沒法登陸后臺發稿以外,像寫稿、修改PPT、上網查資料、看視頻聊天、修圖等工作都能搞定,而且還不存在Windows 10電腦開機慢,打開瀏覽器初始特別卡等現象。

因此,ARM設備能否取代PC,性能只能算是調味劑,真正的催化劑,還是看整個應用環境,能否打破專業應用都被X86獨占的霸權。

最后再問個問題,你晚上回家后有多久沒開電腦了?

蘇公網安備32032202000432

蘇公網安備32032202000432